Archéa, Archéologie en pays de France est un musée labellisé Musée de France, consacré à l'archéologie dans le pays de France (plaine de France ou Parisis), situé à Louvres.

Le mot France apparaît avec les premiers Mérovingiens, au Ve siècle. Il désigne au VIe siècle l'ensemble des territoires qui leur sont soumis, entre le Rhin et la Loire. Au temps des Carolingiens, cet espace se réduit et ne désigne plus qu'un territoire situé entre l'Austrasie et la Neustrie. Au cours des Xe et XIe siècles, ce territoire se réduit encore pour ne désigner plus que le Nord-Est de Paris. La désignation « de France » apparaît pour la première fois dans un texte de 1126 pour désigner l'abbaye de Saint-Denis (Monasterii beati dyonisii de Francia). Cette abbaye pourrait être à l'origine de l'extension du qualificatif à tout le pays puisque ses biens et terres couvraient une bonne partie de la région. À la fin du Moyen Âge, la quasi-totalité des localités du pays est qualifiée comme étant « en France » ou « de France ». À partir de la Renaissance, le pays est englobé dans une entité plus large appelée « Île-de-France », qui recouvre à peu près la région actuelle, mais le territoire au nord-est de Paris continue à être désigné par le nom de « France ».

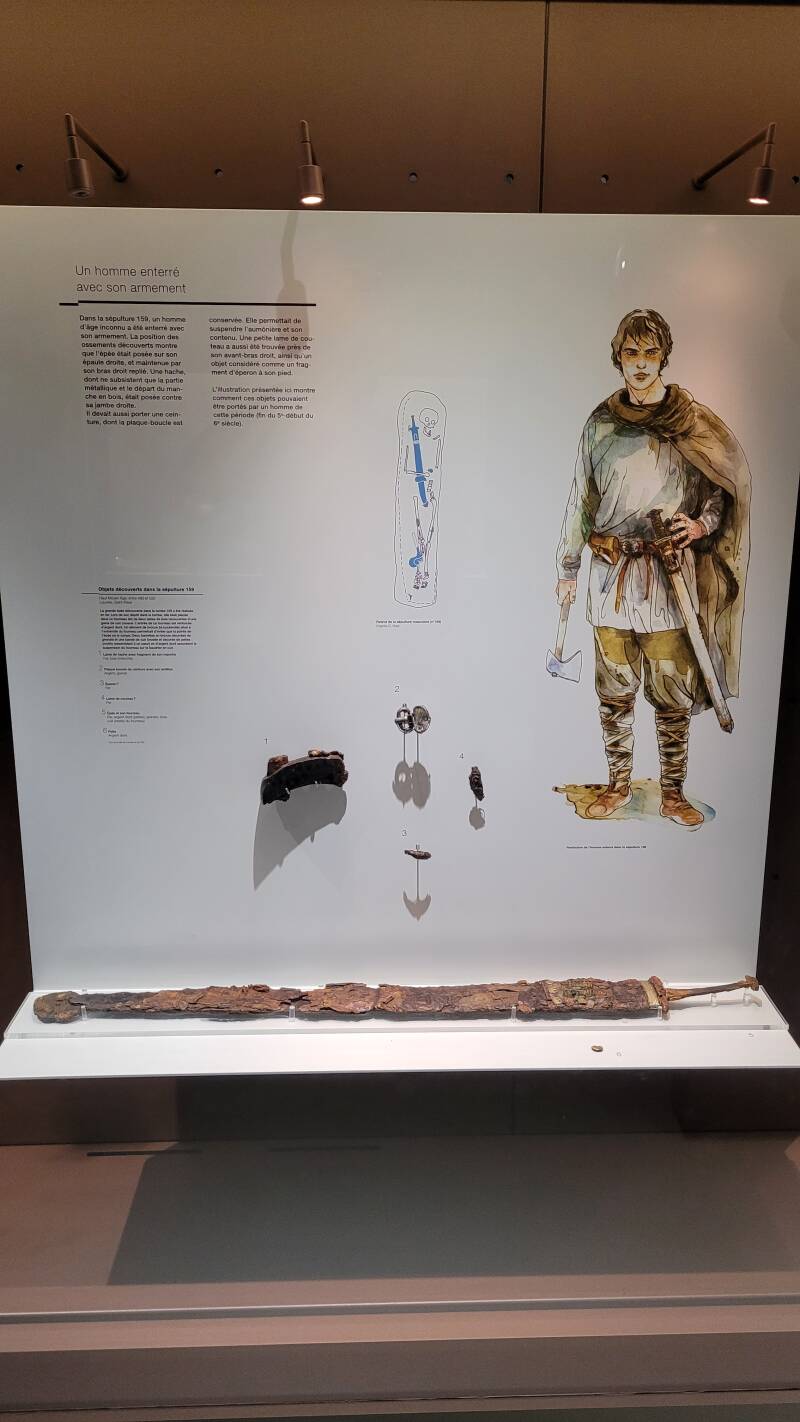

Le musée est à l'origine un musée associatif, fondé à la fin des années 1970 par le Groupe de recherche historique et archéologique de Louvres-en-Parisis (GRHALP). À la suite de fouilles archéologiques menées dans la Tour Saint-Rieul et dans le square attenant, un ancien cimetière est mis au jour, dont les tombes les plus anciennes remontent à l'époque mérovingienne. Cinq tombes aristocratiques sont découvertes, dotées d'un mobilier riche : bijoux, vaisselles et armes. Le musée devient alors municipal et fait l'objet d'un premier aménagement muséographique.

En 2001, le musée est transféré à la Communauté de communes qui envisage l'extension du musée actuel puis la construction d'un nouveau bâtiment. Peu de temps après, l'objet du musée est élargi à la mise en valeur de l'ensemble du patrimoine archéologique du territoire de Roissy Porte de France. L'accent est particulièrement mis sur les sites d'Orville et de la vallée de l'Ysieux.

Un peu plus de 700 objets sont présentés au sein du parcours muséographique issus de 87 sites archéologiques découverts sur le territoire. Le parcours est chronologique allant du Paléolithique jusqu'au XVIIIe siècle et il est doublé d'une approche thématique. Parmi ces collections sont notamment exposées quelques remarquables tombes à char gauloises du Val d’Oise, les prestigieuses sépultures mérovingiennes de la nécropole de St-Rieul ou encore la girouette du château d’Orville assiégé et détruit en 1438 et les collections céramiques millénaires découvertes dans la vallée de l’Ysieux.

Le musée dialogue par sa grande baie vitrée avec la tour Saint-Rieul, lieu des premières découvertes à l’origine du musée.

Visité en 2025.

56 Rue de Paris, 95380 Louvres

Accès payant

Sources:

https://fr.wikipedia.org/wiki/Arch%C3%A9a

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pays_de_France

les prestigieuses sépultures mérovingiennes de la nécropole de St-Rieul

Cette épée est encore dans son fourreau. Elle est d’une qualité d’exécution remarquable, comme tous les objets de parure découverts dans les tombes mérovingiennes de l’église de Saint-Rieul. Leur facture est un indice de l’appartenance des défunts à l’élite de la société franque.

Le fourreau est dans un état de conservation exceptionnel. Sa structure en bois est gainée de cuir et présente des éléments de décors à plusieurs endroits. On remarquera notamment la chape d’entrée en argent doré avec un motif de cannelure, les grenats incrustés sur les pontets, qui fixaient les courroies de suspension du baudrier. À noter aussi la présence de trois appliques décoratives dorées en forme de peltes (motif stylisé de deux oiseaux aux becs recourbés qui s’affrontent).

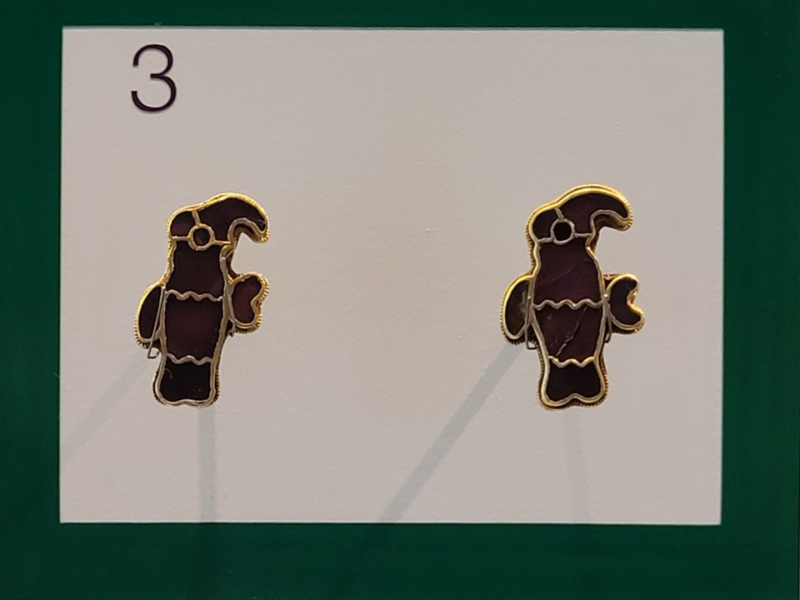

Dans la nécropole mérovingienne de Saint-Rieul à Louvres, fouillée dans les années 1980, cinq tombes prestigieuses, témoignent de l’avancée des Francs sur le territoire. Autour d’un haut dignitaire franc enterré avec ses armes, quatre femmes ont été inhumées avec des dépôts funéraires de vaisselle en verre et en bronze et des parures d’une qualité remarquable. La défunte de la sépulture 126 portait au cou une paire de fibules en or, bordées de grenetis et cloisonnées de pâte de verre et de grenats couvrants sertis sur paillons. Ces fibules aviformes au profil élancé sont très originales, voire uniques. Le bec crochu est bien celui d’un rapace aux pattes évoquées par une excroissance. L’aile, confondue avec le dos, est rehaussée sur l’épaule d’une incrustation de verroterie verte.

Ces fibules en or, forment un boitier contenant des pierres de grenat insérées dans de petits compartiments. C’est la technique dite « du cloisonné ». Une feuille d’or placée sous ces pierres rouges renforce leur flamboyance. L’analyse de la composition chimique des grenats, menée à l’aide d’un accélérateur de particules, a permis d’en déterminer l’origine. Ils proviennent d’Inde et plus précisément du Rajasthan et de l’Andra Pradesh. Les grenats de grande taille utilisés dans les bijoux francs entre 480 et 520 sont généralement de la même origine ou du Sri Lanka voisin. Les grenats plus petits comme sur les bracelets, sont plutôt originaires de Bohême, l’actuelle république Tchèque.

La girouette du château d’Orville

Cette girouette aux armoiries de Robert le Gallois d’Aunay, seigneur d’Orville, a été mise au jour à l’occasion d’opérations de fouilles programmées sur le site du château d'Orville en 2003. La flamme, rivetée à une douille pour la fixer à un épi de faîtage, était implantée au sommet d’une des tourelles d’angle de la tour-porte nord du château. Le blason « d’or au chef de gueule au franc canton de Montmorency brisé d’une molette de sable au quartier dextre » représente les armoiries de la famille, vassale des Montmorency.

Le musée dialogue par sa grande baie vitrée avec la tour Saint-Rieul, lieu des premières découvertes à l’origine du musée.

Ajouter un commentaire

Commentaires